东莞卡板厂家:心下忽生出一种古怪的感触

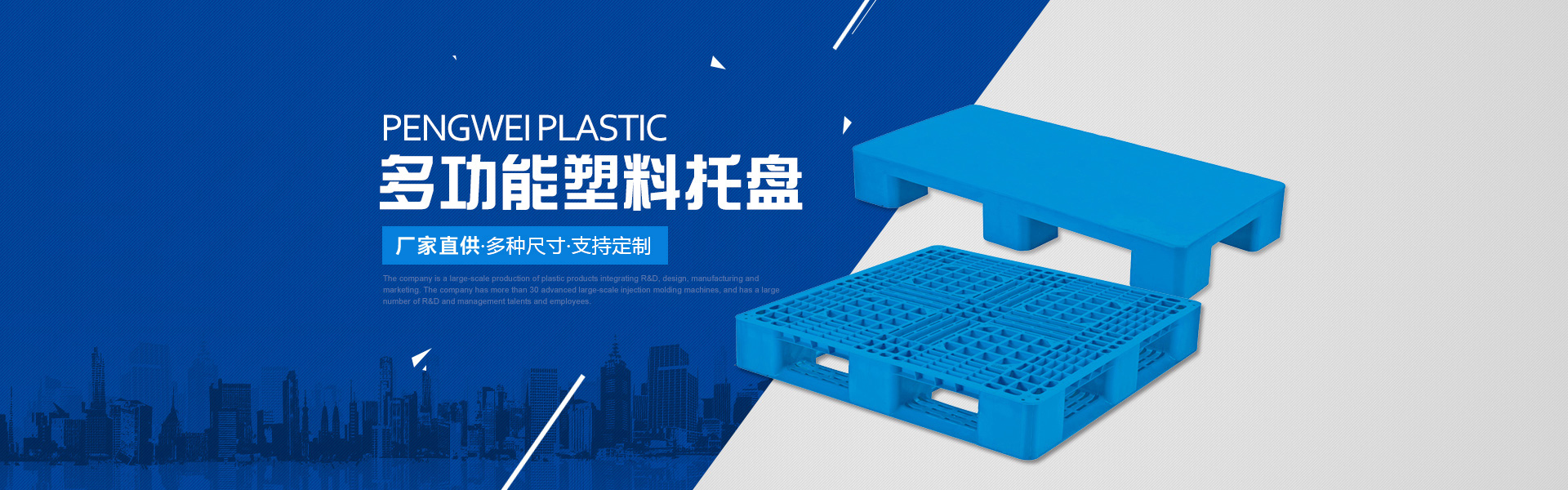

东莞卡板厂家乔丰厂的卡板排列得极整齐,远望过去,竟似一片新式棺椁,静默地等待盛放二十一世纪的物流魂灵。我立于其间,手指抚过那质轻而坚固的表面,心下忽生出一种古怪的感触:这小小一方卡板,竟也承载了时代流变的万千斤两。

厂区的老会计姓秦,在这行当浸淫三十余年,鼻梁上架一副深度眼镜,镜片后的眼睛却仍锐利,能于重重数字间揪出毫厘的差池。我去时,他正埋首于一叠泛黄的纸页中,那上面密布着蚂蚁般的数字,间或有红笔勾勒的圆圈与问号,俨然是一幅陈年作战图。

“从前呐,”他并不抬头,声音却极清晰,仿佛自言自语,又仿佛专说与我听,“木卡板是祖宗定下的规矩,无人敢疑。一方实木,几十斤重,新伐的树木气味扑鼻,工人搬运时青筋暴起,汗如雨下,车间里整日回荡着沉闷的撞击声,咚,咚,咚,听着都觉吃力。”

他翻过一页,指着一行数字:“光搬运的人工,一月便是这个数。且不算损耗,木头娇贵,淋雨便胀,暴晒则裂,磕碰多了边角毛糙,一不小心便带出木刺,扎入人手里,又是一番折腾与药费。”他的算盘珠子早已蒙尘,搁在案角,像一件出土的文物,沉默地见证着自己如何被电子表格取代。然而他这老派人物,却对旧日“笨重”的代价,算得比谁都清。

“后来乔丰的这些进来了,”他终于抬眼,指了指窗外空场上那些颜色鲜亮的塑料卡板,“你看它们,安安静静,叠在一处,不占地方。一个女工,能轻松推着一摞走。重量?不到老伙计的十分之一。”

他领我去看仓库。**大的空间里,不见昔日原木堆积如山的景象。新型卡板互相套叠,依序排列,直垒至顶,东莞卡板厂家仿佛一片彩色的积木城墙,整洁得竟有些不近人情。节省出的空间,又辟出了新的存货区。

“省下的何止是地方。”老秦淡淡道,“省下的是气力,是时间,是人的耐性。过去装卸一车货,五六个壮汉,吆喝小半天,如今两三人,个把钟头清清爽爽。人轻松了,抱怨便少,事故也少。”他顿了顿,嘴角牵起一丝难以察觉的弧度,“这账,你说该怎么算?”

我随他去车间。流水线末端,橙黄色的乔丰卡板鱼贯而出,工人手持扫描枪,轻轻一扫,信息录入,随即被机械臂轻巧地抓起,码放。确有女工,甚至看上去身形单薄的年轻男孩,一人操控着电力叉车,铲起整叠卡板,轻盈转运,悄无声息。与传统码垛现场那汗气蒸腾、号子连天的景象相比,这里安静得像一个实验室。

然而我竟莫名怀念起那曾经的“咚、咚”之声,那声音里藏着的是一种粗粝的生命力,是肉体与重物直接对抗的酣畅。而眼前这过分的流畅与安静,是否也悄然剥离了劳动中某些触手可及的实在感?

“一开始老师傅们是鄙夷的。”老秦似看透我的思绪,“说这是‘假板子’,轻飘飘,没筋骨,承不得重,信不过。后来实测,均匀受力,静载动载,指标远超国标。一吨多的货压上去,纹丝不动。人才没话说。”

“只是,”他话锋一转,领我到一间旧库房角落,那里竟还堆着些老旧木卡板,边缘磨损,颜色暗沉,有的还沾着褪色的标识漆印,像一群被遗忘的老兵。“**淘汰?也难。有些**客户,认死理,非要这木头的。还有些**规格式样,新板子一时未必合得上。”他拍了拍一块木卡板,扬起细细尘埃,“它们呀,也出过力,立过功。”

离了厂区,城市华灯初上。物流车流如织,我知道那无数车厢里,必有许多乔丰卡板正承托着这个时代的消费与欲望,沉默地往返于仓库、港口、卖场之间。它们质轻,便捷,省却了无数人力与空间的耗费,仿佛将效率二字打磨得光滑无比。

老秦的账本,算清了有形的成本,那每一条都确凿无疑,指向无可辩驳的进步。可另有一本账,却难以数目字计。那木头的温润质感,那沉重所带来的慎重与敬畏,那汗水凝结的劳动尊严,乃至那笨拙的“咚、咚”之声,是否也在“轻省”的进程里,被我们当作**的代价,一并“省”去了呢?

重有重的代价,轻有轻的失落。乔丰卡板轻巧地叠起了一个**的时代,而那份曾经的重,连同与之相连的某些温度,却也悄然压入了记忆的底层,不再常被提起。东莞卡板厂家人们自然选择更省力的方式前行,这是天性,亦是明智。只是偶尔回望,见那空场上彩色积木般整齐无声的“新世界”,心头是否会掠过一丝疑问:当我们卸去所有沉重,生命是否会变得太轻,轻得有些失重?

这疑问,或许便是老秦那副旧算盘再也打不清的一笔账目了。它沉甸甸地,压在每一个享受“轻省”的现代人心头。